17日、阪神大震災30年のこの日、県下各地の約60カ所で様々な追悼行事が行われました。「今、自分

の周りにいてくれている大切な人は、いて当たり前じゃない。一瞬にしていなくなってしまうこともあるのだ、ということを」と県主催の式典で遺族代表も述べていました。

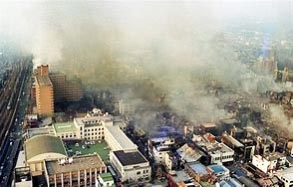

「活断層直下型」で震度7の揺れはわずか10秒間でした。これが大市街地で多数の火災を発生させ、高速道路の橋桁が落下、6434人の死者を出しました。住んでいた家屋の崩壊、水・電気・ガスのストップは、厳寒のなか、地獄のような惨状でした。

地震・地質学者は、日本列島は地震活動期に入ったとうったえ、まさに東日本大震災から2024年元旦能登地震まで大規模地震に見舞われています。問題は、この阪神大震災で体験した被災の生き地獄は、現に能登半島でも続いていることです。

当時の政府は「私有財産制の日本なので、生活再建は自助努力で」の姿勢。しかも30年間に「創造的復興」の名で被災者を置き去りにしてきた方針は今、新長田周辺の建造物に象徴されています。

一方「生きて住み続ける権利と人権尊重」を掲げ、「住宅再建 500万円、生活支援 300万円の公的支援」の市民運動は多くの識者も巻き込み、ついに国会で「被災者生活支援法」を成立させました。しかし、その後の自公政権の怠慢政治はどうでしょう、トイレ等に苦しんだ30年前の神戸の被災者の姿は、いま能登の災害に直面する人たちにおそいかかっているのです。

『日本沈没』を書いた小松左京氏の『大震災'95』(河出文庫)が昨2024年11月に再版されました。小松左京は阪神間に住み続け1995年1月以降県下の地